korannews.com – AS dan Rusia, kemenangan China. Begitu “kesimpulan” sederhana dan cepat dari dicapainya kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran untuk memulihkan hubungan diplomatik mereka.

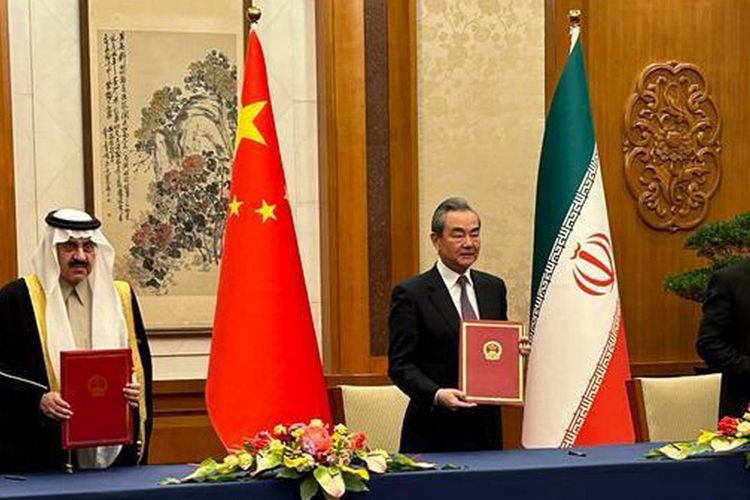

Kesepakatan yang perantarai China itu ditandatangani beberapa waktu lalu di Beijing, China. Ini sebuah terobosan baru, langkah dramatis mengingat hubungan kedua negara selama ini tidak baik dan terus bersaing dan berseteru. Maka, tercapainya kesepakatan tersebut merupakan perkembangan positif.

Mengapa kesepakatan itu merupakan kekalahan AS dan Rusia? AS selama ini disebut sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah. Terakhir, AS memprakarsai ditandatanganinya “Abraham Accord” (2020) yang menjadi pegangan normalisasi hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Israel.

Belakangan ini, Moskwa juga menyatakan diri sebagai alternatif dari Washington sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah yang efektif karena, misalnya, Rusia memiliki hubungan baik dengan Iran, sementara AS tidak.

Namun, dengan tercapainya kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran -meski belum sampai pada kesepakatan damai atau menyelesaikan banyak perbedaan di antara kedua negara- China telah muncul sebagai alternatif lain, sebagai mediator perdamaian, yang tidak bisa dilakukan oleh AS dan Rusia.

Bila pada akhirnya nanti hubungan diplomatik yang putus sejak tujuh tahun lalu itu benar-benar pulih, akan berpengaruh sangat besar sekaligus berkonsekuensi luas terhadap Timur Tengah. Salah satu hasil akhir dari kesepakatan tersebut, bila benar-benar tercapai hubungan baik dan saling percaya antara kedua negara, maka bisa jadi akan mengurangi ketegangan di Yaman (Iran dan Arab Saudi mendukung pihak-pihak yang berseberangan), Lebanon, Suriah, dan Irak.

Namun, kesepakatan itu (sekali lagi bila memulihkan hubungan diplomatik) akan bisa “merintangi” terbangunnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel seturut “Abraham Accord”.

Bila ini terjadi, maka kerugian bagi AS dan menurunkan citra AS sebagai mediator perdamaian. Kecuali, Arab Saudi justru malah bisa menjadi perantara terbangunnya hubungan Jerusalem dan Teheran.

Namun, sebelum semua itu terwujud masih diperlukan langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan. Bisa dikatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah pertama yang mereka ambil untuk langkah-langkah selanjutnya yang amat penting.

Bukankah kata Lao Tzu, perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah pertama. Tanpa langkah pertama, tidak ada langkah-langkah lain. Langkah pertama itu dilakukan di Beijing. Untuk mencapai kesuksesan, kedua negara perlu memulai upaya berkelanjutan dan jangka panjang karena tingginya perbedaan dan persaingan keduanya selama ini.

Presiden China Xi Jinping (kiri) bersama penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (kanan).

Presiden China Xi Jinping (kiri) bersama penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (kanan).

Prinsip “Non-interference”

Tidak berlebihan kalau dikatakan, tercapainya kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran merupakan keberhasilan diplomasi China. Ini juga keberhasilan yang signifikan bagi Presiden China, Xi Jinping, yang mencatat sejarah karena terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada hari yang sama.

Sebenarnya, gagasan untuk merujukkan Arab Saudi dan Iran disampaikan Xi Jinping saat menghadiri konferensi tingkat tinggi regional di Riyadh, Arab Saudi, Desember tahun lalu. Ketika itu, Xi Jinping mengusulkan pertemuan tingkat tinggi antara monarki Arab Saudi dan Iran di Beijing, pada 2023 (The Wall Street Journal, 12/3). Upaya itu juga dilakukan China lewat Irak.

Inisiatif diplomatik Xi menunjukkan bahwa Beijing melihat peran sentral untuk dirinya sendiri sebagai perantara kekuatan baru di Timur Tengah, wilayah strategis yang selama berdekade pemain utamanya adalah AS.

Dengan kebijakan baru itu, China tidak lagi hanya fokus pada masalah energi dan ekonomi-perdagangan, tetapi sudah masuk ke politik dan konflik di kawasan. Hal ini menandai babak baru selain peran China di Timur Tengah juga dalam persaingan antara Beijing dan Washington.

Di masa-masa sebelumnya, Timur Tengah seperti backwater bagi diplomasi China, yang hingga kini masih memegang teguh prinsip diplomasi Deng Xiaoping, yakni “sembunyikan kekuatanmu, tunggu sampai waktunya tiba.”

Pada awal 1980-an, setelah reformasi dan kebijakan keterbukaan Deng Xiaoping, menurut Erzsebet N Rozsa (European Institute of the Mediterranean Year Book 2021), China mulai mencari mitra baru yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya energi yang meningkat pesat.

Karena itu, negara-negara di Timur Tengah dan Teluk Persia menjadi fokus perhatian China. Mengamankan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan kemudian menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negeri dan keamanan China.

Tetapi, sebelum sampai pada titik itu, telah terjadi perdebatan panjang di China. Menurut Andrea Ghiselli, banyak yang menentang keterlibatan China selain dalam bidang ekonomi. Banyak pula yang menyarankan agar China terus menggunakan kekuatan ekonominya untuk mendorong para pemimpin lokal agar fokus pada pembangunan ekonomi daripada persaingan regional.

Elemen kunci dari strategi ini adalah mendukung industrialisasi, yang tentunya juga bermanfaat bagi kepentingan China. Karena itu, substansi kebijakan Timur Tengah China tetap tidak berubah selama bertahun-tahun, dengan “kerja sama pragmatis di berbagai bidang termasuk Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI), perdagangan dan ekonomi, energi dan teknologi tinggi” sebagai pusatnya (Institut Timur Tengah/MEI, 9 Januari 2023).

Dalam kerangka BRI, China membantu dalam membiayai, mengoperasikan, dan membangun infrastruktur di Timur Tengah. China membantu negara-negara Timur Tengah mengembangkan infrastruktur dan mengundang mereka untuk menjadi anggota pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Sepuluh negara, yaitu Mesir, Israel, Iran, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab bergabung (Mordechai Chaziza, China Report 55, 2019).

Sentralitas kerja sama ekonomi dan pembangunan China di Timur Tengah, kata Jonathan Fulton (European Council on Foreign Relations/ECFR, Oktober 2019), tercermin dalam dua dokumen utama pemerintah China, “Arab Policy Paper” (2016) dan “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road” (2015).

Kedua dokumen tersebut fokus pada energi, pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi di Timur Tengah. Nyaris kedua dokumen tidak menyebutkan kerja sama keamanan.

Hal tersebut didasarkan pada visi kebijakan regional China, yakni prinsip non-interference (ini doktrin kebijakan luar negeri China, Five Principles of Peaceful Coexistence, yang dirumuskan PM Zhou Enlai tahun 1953) dan non-alignment. Prinsip tersebut mencegah China terlibat dalam konflik regional (Ceren Ergenç, International Institute for Asian Studies, 2018). Kedua prinsip itulah yang membuat negara-negara Timur Tengah tertarik pada uluran tangan China.

Prinsip non-interference adalah salah satu pedoman kebijakan luar negeri dan keamanan tradisional China di Timur Tengah. Secara tradisional, kebijakan China terhadap kawasan tersebut, sebagaimana terhadap semua kawasan lain di dunia, didasarkan pada prinsip tersebut dalam urusan internal negara berdaulat lainnya.

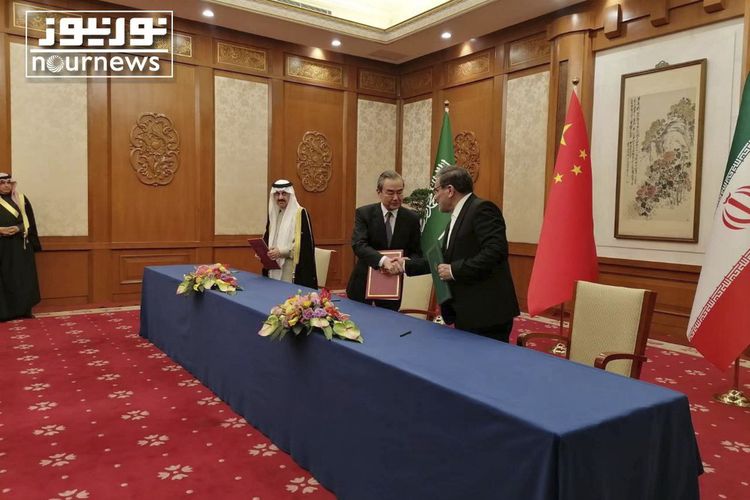

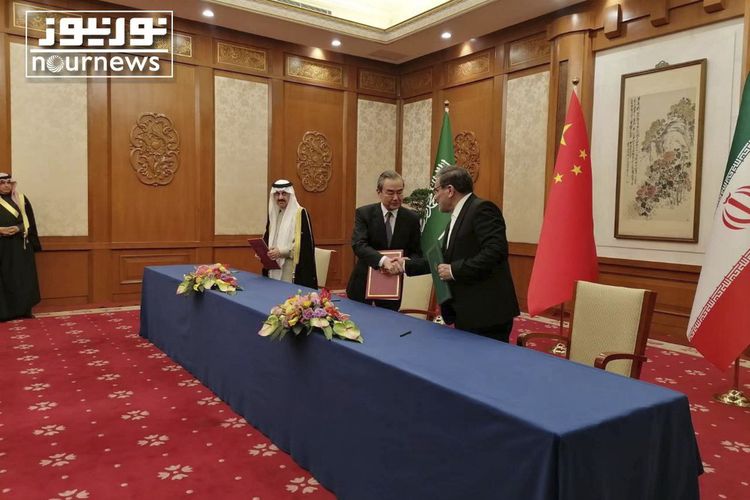

Dalam foto yang dirilis oleh Nour news ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi denga Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban di sebelah kanan saat upacara penandatanganan perjanjian antara Iran dan Arab Saudi di Beijing, China, Jumat (10/3/2023). Riyadh dan Teheran sepakat rujuk serta membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan setelah bermusuhan selama tujuh tahun.

Dalam foto yang dirilis oleh Nour news ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi denga Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban di sebelah kanan saat upacara penandatanganan perjanjian antara Iran dan Arab Saudi di Beijing, China, Jumat (10/3/2023). Riyadh dan Teheran sepakat rujuk serta membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan setelah bermusuhan selama tujuh tahun.

Dunia Multipolar

Maka, diplomasi mediasi (tidak mencampuri) menjadi salah satu pilar utama tujuan dan praktik kebijakan luar negeri China. Dalam hal ini, Beijing sengaja memosisikan dirinya sebagai pendorong perdamaian dalam konflik dan krisis Timur Tengah (Suriah, Yaman, Iran, Qatar, dan Israel- proses perdamaian Palestina).

Selain itu, Beijing berupaya memainkan peran yang lebih konstruktif dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah (krisis nuklir Iran dan perang Suriah) dengan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dengan kekuatan besar dan organisasi regional lainnya (China Report 55, 2019).

Peran mediasi inilah yang dimainkan China dengan memosisikan dirinya sebagai “mediator yang beritikad baik dan andal”, sebagai pengganti “perantara jujur” AS (Le Monde, 14 Maret 2023). Dengan peran tersebut, China menggandeng Arab Saudi dan Iran untuk duduk bersama, dan membuat kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik mereka.

Baik Arab Saudi maupun Iran, merasa nyaman karena China mendefinisikan hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah dengan tiga konsep dasar: proyeksi kedaulatan, hak untuk melindungi kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Sikap inilah yang menempatkan China lebih memiliki banyak keuntungan dibanding AS. Karena China mempertahankan hubungan baiknya dengan dua kekuatan besar di Timur Tengah —Arab Saudi dan Iran— sehingga dengan demikian kebutuhan minyaknya aman.

Timur Tengah adalah pemasok minyak dan gas hampir setengah dari seluruh kebutuhan China. Kawasan ini menyumbang hampir setengah dari impor minyak China.

Tahun 2020, Beijing mengimpor minyak mentah senilai 176 miliar dollar AS dari wilayah tersebut, menjadikan China importir minyak mentah terbesar di dunia. Arab Saudi sebagai pemasok utama menyediakan sekitar 15,9 persen dari total impor minyak mentahnya tahun 2020. Irak, Oman, Kuwait, dan UEA juga pemasok minyak bagi China (oilprice.com, 4 Januari 2023).

Karena prinsip non-intervensi, China lebih mempromosikan stabilitas melalui “perdamaian pembangunan” daripada gagasan Barat tentang “perdamaian demokratis”. China memilih pendekatan ekonomi, bukan keamanan seperti AS.

Beijing percaya pada gagasan perdamaian melalui pembangunan dengan meningkatkan “persepsi keamanan bersama,” yang berbeda dengan “persepsi keamanan tradisional” Barat yang berfokus pada mengejar keamanan dengan mengalahkan musuh dan mempertahankan aliansi militer eksklusif.

Akan tetapi, pada akhirnya, semua itu dilakukan untuk melindungi kepentingan komersial (ekonomi), melindungi warga negaranya, pasokan energi, dan asetnya. China menggunakan instrumen komersial dan alat ekonomi untuk memajukan tujuan kebijakan luar negerinya.

Dengan kekuatan ekonominya, China memfasilitasi upayanya untuk menyelesaikan konflik yang akan mengamankan kepentingannya sendiri.

Dengan pendekatan tersebut, China memperkuat citranya sebagai kekuatan besar yang andal, yang terlibat dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Pilihan kebijakan itu dapat meningkatkan citra internasionalnya.

Normalisasi hubungan yang dimediasi China (bila benar-benar terjadi) antara Arab Saudi-Iran, menjadi tanda jelas bahwa dunia ini multipolar dan bahwa kekuatan diplomasi ekonomi dalam upaya mengupayakan perdamaian tidak terbantahkan.